新華社福州6月7日電 題:為“天問一號”裝上“千里眼”——福光股份光學鏡頭里的創新故事

新華社記者董建國、陳旺

走進福建福光股份有限公司的展廳,一張火星高清照片奪人眼球。由福光股份提供的“天問一號”上的星敏感器光學導航系統,最遠可在1000萬公里的距離識別到火星。

定制產品猶如“千里眼”應用于航天任務,非定制產品在無人駕駛、數字城市、智能安防等領域顯身手……近日,記者走進福建福光股份有限公司,從一枚枚光學鏡頭里,感受到科技創新給中國經濟帶來的活力和動力。

要追“光”也要追“星”

走進位于福州馬尾的福光股份的展廳內,大小不一、型號各異的鏡頭令人目不暇接。桌上擺放的鏡頭,有的小如一個圓點,有的大如一個圓盤,還有組成球狀的魚眼鏡頭,也有組成探槍式的方形鏡頭……

作為中國光學鏡頭領軍企業,福光股份依靠持續不斷的改革創新,行走在追“光”路上。

“每一種產品都代表著不同的應用場景,公司持之以恒堅守主業。”公司研發負責人唐秀娥說,福光股份始終堅持科技創新,一心一意做好產品。現在公司的光學鏡頭,正成為信息化世界追“光”的“眼睛”。

生產車間里,工人在忙碌。新華社記者董建國 攝

目前,福光股份的定制產品猶如“千里眼”,包含特種光學鏡頭及光電系統,應用于“神舟系列”“嫦娥探月”“天問一號”等國家航天任務。同時,在無人駕駛、數字城市、新能源汽車、高端智能安防等非定制產品領域,福光的產品也無處不在。

“市場的需求點就是創新的發力點,公司‘跟著市場動’,不斷投入研發創新。”唐秀娥說,面對疫情帶來的沖擊,公司持續開拓車載鏡頭、紅外鏡頭、機器視覺鏡頭、投影光機等新興市場,業績實現了穩定增長。今年一季度公司業績穩中有增,實現營業收入同比增長6.23%,凈利潤增長12.71%。

以科技創新為引領,通過把握市場發展脈絡,福光股份填補了多項行業技術空白,相關產品市場占有率持續提升,已成為海康威視、華為、博世等知名企業的主要鏡頭提供商。

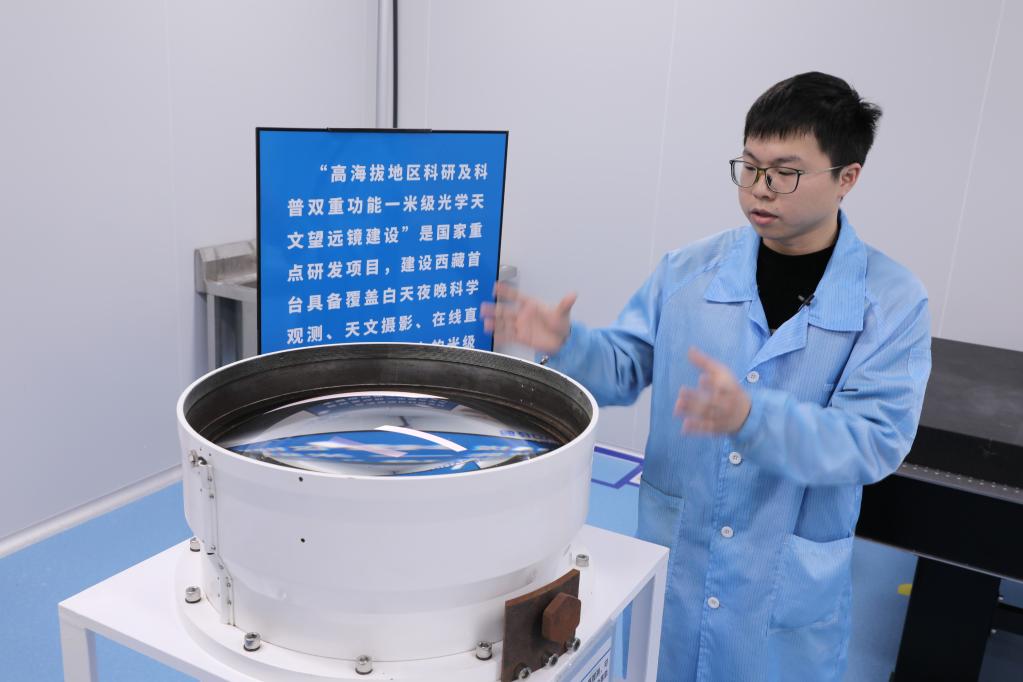

工作人員在展示福光股份生產的鏡頭。新華社記者陳旺 攝

讓創新活力充分涌流

走進公司的超精密加工與檢測實驗室,一邊是自動化的車間,不同類型的拋光設備在飛速運行,各種機器人手臂在高效工作;一邊是實驗室,工作人員有條不紊地檢測著產品。

“90后”技術骨干翁其凡忙著帶領團隊進行產品加工調試。“加工調試的速度與質量至關重要。客戶經常會提出一些時間緊、要求高的‘苛刻’條件,我們都用精益求精的態度和技術去應對。”翁其凡說。

創新的活力由何而來?福光股份董事長何文波說,原為老國企的公司曾經由于研發實力不足,一度走到破產的邊緣。2006年,公司實施混合所有制改革,由民營資本控股,引入更加靈活的經營機制,這一舉措釋放了企業內部發展動能。

“90后”技術骨干翁其凡在介紹鏡頭。新華社記者董建國 攝

創新,必須全力以赴。針對“卡脖子”關鍵技術,福光股份堅持引進與自主創新融合:先進設備引進來,消化吸收再創新,形成自有知識產權產品;對于員工,公司堅持實行“三能”原則:崗位能上能下、薪酬能高能低、人才能進能出。

“我們允許創新不以崗位為界,實行工藝和研發創新并舉,讓工藝線上的工人和研發人員站在同一跑道上。同時實施多重激勵疊加,形成有競爭力的薪酬體系。”唐秀娥說。

狠抓創新,讓福光股份不斷邁上技術新臺階。首創大口徑大視場透射式光學系統的設計與加工技術,首創4K、8K、10K超高清鏡頭,鏡片加工精度達納米級……

在展廳里,發明專利擺了一面墻。唐秀娥說,立足自主創新,目前公司擁有600余項授權專利,其中發明專利超過200項,多個技術攻關在行業內實現了零的突破。

工作人員在生產車間忙碌。新華社記者陳旺 攝

爭做全球領先的“追光者”

“作為科技創新型企業,我們唯一不變的就是每天在變。要在光學領域下真功夫。”何文波說。

去年以來,福光股份持續探索非球面設計、加工、檢測技術,目前該技術已達國內領先水平;公司設計一米級口徑的大視場折射式天文望遠鏡,相關技術填補國內空白;完成大口徑折反射式10K超高清天文望遠鏡的研制,助力天文觀測看得更遠、更清晰……

目前,在公司位于福清的三號基地,全光譜精密鏡頭智能制造基地項目正如火如荼地建設,項目將實現公司光學鏡頭產能從可見光到紅外的全光譜全面提升。

人才是創新的關鍵。今年2月,福光股份發布了追光者1號持股計劃,擬設立員工持股計劃。何文波說,希望通過股權激勵,讓員工與公司共享利益,最大限度激發員工潛能。

“當前,我國的光學技術和世界頂尖水平還存在差距。僅僅跟跑是不行的,必須要創新,成為領跑者。”何文波說,“我們將持續開拓航空航天、高端裝備等特種領域,以及安防、車載、機器視覺、工業自動化等民用領域業務,成為全球領先的光學科技企業。”