高精尖的科技成果集中亮相,異彩紛呈的科普嘉年華火熱開展……9月17日,我國將迎來第20屆全國科普日活動。

讓科學文化軟實力強起來!自2004年我國開展全國科普日活動以來,尊重創造、崇尚科學的理念深入人心。最新數據顯示,現代科技館體系服務線下公眾突破10億人次,公民具備科學素質的比例達12.93%。

“科技創新、科學普及是實現創新發展的兩翼,要把科學普及放在與科技創新同等重要的位置。”黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視科技創新和科學普及工作,引領科普事業取得歷史性成就,為我國進入創新型國家行列、建設科技強國夯實根基。

向創新型國家前列邁進 我國公民具備科學素質比例達12.93%

“自古以來,仰望星空,人們一直在思考一個問題:宇宙是什么?它從哪里來、要到哪里去?”

9月2日,“科學與中國”院士專家巡講活動“千名院士·千場科普”首場報告會上,中國科學院院士武向平帶領公眾體驗了一次宇宙探索之旅。

20余年開展科普活動2000余場次,“科學與中國”院士專家巡講活動成為我國科普事業蓬勃發展的一個縮影。

“科學普及是實現創新發展的重要基礎性工作。”習近平總書記7月20日給“科學與中國”院士專家代表回信,對科技工作者支持和參與科普事業提出殷切期望。

當前,科學普及與科技創新前所未有地緊密聯系在一起,科普發展水平一定程度上決定著一個國家的科學技術水平和民族創造能力。

觀眾在安徽合肥舉辦的以“走向世界的中國航天”為主題的展覽上參觀嫦娥五號返回器等實物展品(2023年4月24日攝)。新華社記者 黃博涵 攝

神舟飛天、北斗組網、嫦娥探月、天問訪火……黨的十八大以來,我國科技事業取得歷史性成就、發生歷史性變革,但公民科學素質總體水平偏低,發展不平衡不充分的問題仍然存在。

公民科學素質地基打得牢,科技事業大廈才能建得高。今日之中國,科學普及已成為推動全民科學素質提高、增強國家自主創新能力和文化軟實力的關鍵。

2016年5月30日,“科技三會”吹響了中國建設世界科技強國的號角。習近平總書記深刻指出:“科技創新、科學普及是實現創新發展的兩翼,要把科學普及放在與科技創新同等重要的位置。”

“好奇心是人的天性,對科學興趣的引導和培養要從娃娃抓起”“要在全社會營造尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造的環境”“要加強國家科普能力建設,深入實施全民科學素質提升行動”……

小朋友在2022年中國國際服務貿易交易會國家會議中心展館體驗京張高鐵動車組模擬駕駛臺(2022年9月3日攝)。新華社記者 任超 攝

站在實現高水平科技自立自強、推進中國式現代化的戰略高度,厚植創新沃土,全面提高全民科學素質,構建社會化科普發展新格局……以習近平同志為核心的黨中央統攬全局、系統謀劃,對新時代科普事業高質量發展作出一系列重大決策部署。

出臺新時代加強科普工作的綱領性文件,《全民科學素質行動規劃綱要(2021—2035年)》《“十四五”國家科學技術普及發展規劃》《關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》相繼印發,修訂科學技術普及法,構建國家、省、市、縣四級組織實施體系,為科普事業發展提供有力引導和堅強支撐。

在杭州市臨安區昌化鎮舉行的春季文化科技衛生“三下鄉”服務活動上,臨安區科學技術協會“三服務”小分隊的黨員志愿者將科普書籍贈送給當地群眾(2023年2月22日攝)。新華社記者 徐昱 攝

全國科普日累計舉辦40余萬場次活動,文化科技衛生三下鄉活動持續開展,健康科普等行業科普工作機制日趨完善,形成科普工作創新升級的生動局面。

“實驗組的擬南芥開花了……期待我們的‘小南’能和空間站上的‘小南’一起,早日完成‘從種子到種子’的實驗!”

2022年10月12日這一天,來自云南省大理州實驗小學的白族學生梅子言,通過“天宮課堂”與在空間站執行任務的航天員老師交流起天地同步種植的擬南芥的生長情況。

在位于中國科技館的地面主課堂,學生在“天宮課堂”第二課上聽講(2022年3月23日攝)。新華社記者 劉芳 攝

從太空授課北京地面主課堂到廣西、四川、西藏等分課堂“同上一堂課”,身臨其境的科普體驗,讓孩子們的太空夢不再遙遠。

科研人員被譽為科普的“第一發球員”。一批具有專業性和可信度的科普“網紅”集體走紅,印證著科普熱的不斷升溫——

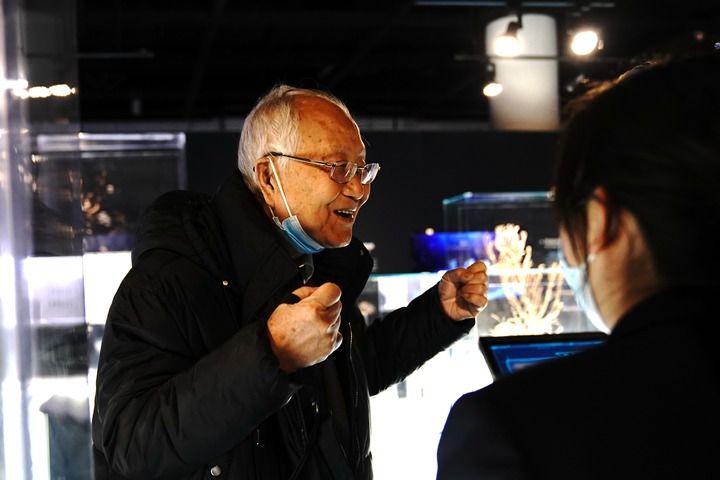

中國科學院院士汪品先在上海自然博物館舉行的“深海園林”展上介紹深海知識(2022年12月3日攝)。新華社記者 張建松 攝

八旬院士汪品先視頻“連載”海洋知識被網友彈幕催更,退休教授吳於人靠科普短視頻成為幾百萬網友的“科學姥姥”,北京化工大學特聘教授戴偉的化學實驗吸粉無數……尊重科學、崇尚科學的社會氛圍越發濃厚。

第十二次中國公民科學素質抽樣調查結果顯示,2022年我國公民具備科學素質的比例達到12.93%,比2010年提高了9.66個百分點。公民科學素質水平的持續快速提升,為我國向創新型國家前列邁進奠定堅實的人力資源基礎。

在西藏浪卡子縣普瑪江塘鄉,上海市徐匯區牙病防治所的醫生蘇紅如向小朋友科普牙齒保健知識(2023年7月8日攝)。新華社記者 張汝鋒 攝

點燃科學熱情 推動高質量科普惠及全民

知識經濟時代,一個國家的創新水平越來越依賴于全民科學素質的普遍提高,一個國家的科普水平日益影響著國家的創造力和軟實力。

近距離觀看月壤、嫦娥五號返回艙等珍貴實物,沉浸式體驗駕駛京張高鐵的“追風時速”,與人工智能大模型比拼“吟詩作畫”……今年的全國科普日主場活動落地北京首鋼園,重工業遺址煥發出別樣的“硬核”科技感。

“以優質豐富的內容和喜聞樂見的形式,激發青少年崇尚科學、探索未知的興趣”,習近平總書記為做好科普工作指明方向。

“科技戰疫”“科技冬奧”等結合社會熱點和重大成果的主題活動打造高質量科普盛宴,“中國天眼”等一批大科學裝置和創新基地開放參觀……不斷優化的科普供給,推動前沿科技、重大成果更加可知、可感、可觸,點燃公眾科學熱情。

人們在貴州省平塘縣參觀“中國天眼”模型(2023年6月6日攝)。新華社記者 駱飛 攝

既要高精尖,也要接地氣。實現優質科普資源下沉基層,努力推動科普“一個不掉隊”。

9月的帕米爾高原,群山映襯著藍天。新疆塔什庫爾干塔吉克自治縣城鄉寄宿制小學操場上,回蕩著孩子們的驚呼聲、歡笑聲。

一輛輛科普大篷車拉來了數十件科普展品,同學們有的圍擠在互動展品前爭相體驗,有的在移動球幕影院里仰著脖子目不轉睛。科學的種子,在這一刻悄然生根發芽。

把科普展覽和課堂搬到偏遠地區、欠發達地區的學校社區、工廠村莊,流動的科普跨越山水,步履不停——

流動科技館巡展5909站,把優質科學教育資源送達全國29個省份1888個縣級行政區;1764輛科普大篷車行駛里程近5500萬公里,形成覆蓋鄉村的科普服務網絡……滿足群眾日益增長的科學文化需求,有力促進科普普惠。

在湖南長沙華夏實驗學校舉辦“科技大篷車”進校園活動上,學生們在和機器狗互動(2022年6月22日攝)。新華社記者 薛宇舸 攝

浙江、湖南組織院士專家進校園與縣域學子“面對面”,山西、內蒙古把多彩的科教活動送到鄉村青少年身邊,河南、陜西的科技志愿服務隊“做給農民看、帶著農民干”……科普服務的觸角不斷向基層延伸,成為彌合科教資源鴻溝的“連心橋”、助力鄉村振興和經濟社會發展的“金鑰匙”。

先進的科技成果只有通過科學普及,才能為公眾理解和接受,進而促進社會發展、改善人們生活。科學普及的深入開展,也能讓科學精神、創新文化更加深入人心。

面對數字化浪潮,新時代科普傳播怎么干?《關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》提出,充分利用信息技術,深入推進科普信息化發展,大力發展線上科普。

讓公眾在交流體驗中認識科學、愛上科學。由中國科協主辦的科普中國平臺,已發布原創科普視頻2.96萬個、科普圖文23.22萬篇,逐步成為我國權威科學傳播品牌和重要的科普資源庫。

以高質量科學普及助推科技創新事業!最新數據顯示,2021年度全國科普經費超189億元,各類機構組織線下科普(技)講座、展覽、競賽近120萬次,吸引43億人次參加;截至目前,現代科技館體系服務線下公眾超10億人次。

構建科普新生態 釋放科技創新的澎湃動能

中國式現代化的新征程上,我國加快樹立大科普理念,推動科普工作融入經濟社會發展各領域各環節,構建社會化協同的新時代科普生態,服務人的全面發展。

“把普及科學知識、弘揚科學精神、傳播科學思想、倡導科學方法作為義不容辭的責任”“更加重視科學精神、創新能力、批判性思維的培養培育”,習近平總書記的重要指示,指引新時代科普工作由“知識補課”向“價值引領”轉變。

激發科學興趣從娃娃抓起,讓更多青少年心懷科學夢想、樹立創新志向——

2016年12月,北京市八一學校孩子們研發的科普小衛星發射升空、準確入軌。發射之前,他們按照約定給習近平總書記寫信,報告小衛星即將發射的消息。

總書記回信叮囑他們:“保持對知識的渴望,保持對探索的興趣,培育科學精神,刻苦學習,努力實踐”。

科普小衛星仿佛是激發科學夢想的“啟明星”。近年來,八一學校一批學子走出校門,在科研之路上堅定前行;學校牽頭成立航天科技教育聯盟,輻射帶動全國的中小學校發展航天科技教育事業。

科技競爭歸根結底是人才競爭,只有形成青少年科學素質全面提升這個“高原”,才能成就未來科技創新發展的“珠峰”。

中國科協等多部門深入推進青少年科學素質提升行動,倡導啟發式、探究式、開放式教學;推進校內外科學教育資源有效銜接;加大科學教師培訓力度,讓具備科學家潛質的青少年群體拔節成長。

強化第一資源支撐,帶動更多科技工作者投身科普事業——

學校百分之八十的學生是留守兒童,科學課如何為山里娃打開“科學之窗”?河南固始縣張廣廟鎮第一小學教師張建濤的新奇實驗課,用垃圾桶做無人機、礦泉水瓶做“水火箭”,帶火了這所大別山里的鄉村小學。

面對一雙雙滿是好奇、熱切求知的雙眼,張建濤主動從數學老師轉崗為專職科學老師,他還帶領同學們制作小發明、參加科創比賽,拿下了50多個獎狀獎杯。

扎根鄉村的科普老師,百萬粉絲的科普網紅,深入一線開展科技科普活動的科技特派員、科技志愿者……180多萬名科普專兼職人員用科學點亮廣袤中國。

在中科院物理研究所超導國家重點實驗室,志愿者在向參觀者普及超導知識(2023年5月13日攝)。新華社記者 金立旺 攝

為讓更多人投身科普事業,我國加快探索完善科普人才培養機制,開展科普職稱評審試點、開設科學教育相關專業、設立科普獎……一系列政策舉措正加快落地。

從知識普及轉向價值引領,大力弘揚科學精神和科學家精神——

“我1958年進入中國科學技術大學,跟著錢學森學造火箭。”開學首日,中國科學院力學研究所研究員張德良為北京市朝陽區實驗小學的同學們開啟“開學第一課”,帶他們走近錢學森不平凡的一生。

筑牢陣地,287家科學家精神教育基地已覆蓋31個省區市和澳門特別行政區;融合共建,科學家紀念郵票持續發行,科學家精神電影、話劇等文藝作品廣受好評;豐富手段,各地通過組織科學家進校園等特色活動,以精神力量涵養創新生態。

在廣西興業縣石南鎮鳳山村的稻田里,科技特派員(右)在查看晚稻品質(2022年11月10日攝)。新華社記者 曹祎銘 攝

厚植科學土壤,夯實創新之基。

《關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》提出,到2025年公民具備科學素質比例超過15%,2035年達到25%。

中國科協負責人表示,面向未來,圍繞青少年、農民、產業工人、老年人等人群,加快促進科普服務的公平化、精準化;大力弘揚科學精神,培育理性思維;在服務完善終身學習體系和建設學習型社會中發揮更大作用……

在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,我國科普事業發展不斷邁出新的步伐,促進科學熱情和創新智慧充分涌流,為實現高水平科技自立自強、推進中國式現代化凝聚起磅礴力量。

文字記者:陳芳、溫競華

海報設計:錢程

編輯:彭紅、郭寶江、戚文娟、陳海通

統籌:周詠緡