新華社臺北4月20日電(記者章利新、黃揚)臺北有一條不起眼的巷弄,因一家出版社而得名“漢聲巷”。它的書店入口造型是個“大葫蘆”,有人曾開玩笑問,葫蘆里賣的什么藥?主人說是“文化”這帖良藥。

黃永松站在漢聲書店的門前(3月29日攝)。新華社記者 黃揚 攝

1971年《漢聲》雜志啼聲初試,轉眼半個多世紀過去。在這條小巷里,一群人默默耕耘,從翩翩文青堅守成為鶴發老人,只為弘揚中華優秀文化,給匆忙的時代留下一點厚重的記憶。

黃永松就是創辦者之一,杖朝之年的他身材高瘦,精神矍鑠。他說,我們中國人兩腳要站得穩站得直,沒有氣力不行。氣力從哪來?從文化之根來。

展現中華文化的審美自信

穿過“葫蘆門”,走進書店,剪紙、年畫、木雕、瓷器等擺滿各個角落,花花綠綠的傳統配色,讓人猶如身處民俗博物館。

書架書桌上,各年代《漢聲》期刊和出版物赫然陳列,里面藏著的是“山西面食”“貴州蠟染”“中國泥塑”等民間技藝的圖文詳解,每一樣都是“漢聲人”曠日費時挖掘整理出來的。

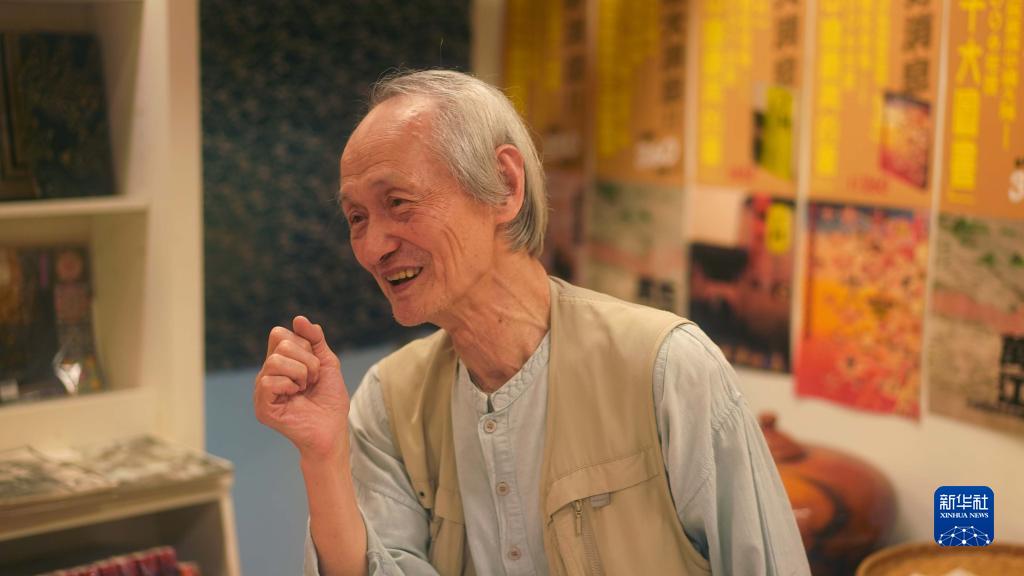

黃永松在接受采訪(3月29日攝)。新華社記者 黃揚 攝

黃永松逐一介紹,半個多世紀的事業濃縮為一個個“封面故事”。他說,上世紀70年代,西方文化全面滲透臺灣,《漢聲》英文版《ECHO》創立,初衷是想把中華文化介紹給外國人看。

英文版刊登首個手工藝調查是關于油紙傘的。不久,一位來自IBM的美國年輕人找到黃永松,希望拜訪做傘師傅。年輕人解釋說,科技行業也需要手工藝的基礎和文化啟示。

后來,黃永松做“中國結”報道的德文版。有德國人告訴他,“中國結”體現著中國文化對基本線條的豐富理解,讓人著迷。一個民族手工藝好,輕工業才好,也才會有好的重工業乃至精密工業。

“這讓我覺得自己做的事情是有用的,不只是滿足自己對傳統文化和工藝的情懷,還有意想不到的潛在價值。”黃永松說。

1978年,《漢聲》中文版創刊,致力“銜接古今”。至今,《漢聲》已出版200多期,很多內容成為業內田野調研與文化整理的樣本。

黃永松說,《漢聲》一開始就將“中國的”“傳統的”“民間的”“活態的”作為文化整理的標準,并把這些民間文化劃分歸納成5種、10類、56項,建立采集的“天羅地網”。在他看來,工藝就是“人隨物安定,物因人長久”,細微處皆有學問和智慧,所以堅持“小題大做,細中求全”的工作風格。

“當年我們幾個年輕人因為熱愛,一頭扎進傳統文化,憑著好學和韌性,摸索出一條路子,堅持了一輩子。”黃永松說,他們從點做成線,又拉成面,最終變成體,讓人看見“對自己民族和文化上審美的自信”。

回到“文化母土”

黃永松出生、成長在臺灣桃園龍潭客家村,從小關于春節、祭祀、廟會的記憶,影響了他的工作方向。

“我是黃家江夏堂來臺第八代,族譜說得明明白白。”黃永松說,“生啟朝觀春毓秀,永承宗澤慶綿延”,這是黃家來臺第一代先祖留下的詩句,后輩都依此定位取名。這就是民間的傳承和宗脈。

1987年兩岸開放探親,打開了黃永松的視野,也改變了《漢聲》的發展。

初到大陸,黃永松追尋先輩遷徙的足跡,考證歷史,在《漢聲》第19期推出“臺灣的泉州人”,后來又做“臺灣的漳州人”“臺灣的客家人”,完成了島內主要群體的尋根系列報道。

回到“文化母土”,黃永松帶領團隊走遍大江南北,聚焦大陸各地豐饒的文化遺存。他深知,在大陸的偏遠鄉村,潛藏著許多活化石般珍貴的民俗文化。

他系統梳理零散的中國結藝,總結出11種基本結、14種變化結;用4年14趟走訪,采集黃河流域民間藝術;實地測量46座福建土樓,留下寶貴的調查記錄;詳細拍攝記錄“惠山泥人”3000個手藝步驟……

他協助大陸高校開辦鄉土建筑與民間藝術研究所;將古城聚落規劃成博物館群,建立文化創意產業垂直整合基地;在世界各地辦展演講,推廣中國民間文化精華;在北京等地建立《漢聲》辦公室培養青年人才。

為文化傳承而步履不停,黃永松仍覺得時間不夠用。“能做多少,就做多少。”他說,時代快速發展,盡量多地留住中國文化記憶,我們就知道自己從哪里來,就能安心。

整理好文化的“家”

一身寬松布衣,套著一件馬甲,腰上一個挎包,黃永松像可以隨時出發的行者。在簡單行李中,袖珍版《道德經》《唐詩三百首》已陪伴他30多年。

黃永松展示隨身攜帶的袖珍版《唐詩三百首》(3月29日攝)。新華社記者 黃揚 攝

對黃永松而言,文化不只停留在紙面上,更在具體的器物和生活中。看見路邊捏面人的、彈棉花的,他都充滿好奇和敬意,細心探究。他說,中國文化積淀太深,扎根太深,需要我們把寶貝翻出來,給大家細細品味。

一次,黃永松在貴州采訪,想和一位老太太買古法蠟染圍裙,她非剪下一塊有花紋的邊角才愿意賣。那位百歲老人告訴他:“我把靈魂留下來了,身體可以給你。”此后,他再看那些蠟染布,覺得每塊都有自己的生命。

1994年開始,《漢聲》每年出版一冊以當年生肖為主題的《大過新年》系列海報書,意在讓美麗吉祥的民間元素裝點當下生活,滋養年輕人的審美。

一路走來,黃永松始終記得《漢聲》指導老師俞大綱先生的鼓勵:“永松,你要做‘肚腹’。”他解釋說,“肚腹”就是要把傳統文化和現代文化連起來,全身前行。所以,他堅持做一個坐在祖先肩膀上的孩子,整理好文化的“家”,等著游子歸來。

2020年疫情期間,黃永松收到一位93歲讀者的來信。這位讀者說,他從1979年開始訂閱《漢聲》,收藏了146期,想留給子女,讓他們欣賞并保存好。這讓黃永松無比欣慰。

近幾年,因為疫情,加上臺灣的文化環境變化,以及老同事相繼凋零,《漢聲》不再像從前那樣熱鬧。創辦人中,只剩黃永松守著“漢聲巷”。

寂寞時,黃永松喜歡喝高粱酒,但他不為自己傷感。他說,文化瑰寶就放在那,大家有點不認得了,真可惜。“但我們遲早要回到文化的根子上,這只是時間問題。”